dedicato a S.

I neon della corsia d’ospedale emanavano una luce bluastra. L’edificio era fatiscente, un avamposto del passato affossato nella periferia.

Alice non avrebbe voluto finire lì. Aveva parlato con il referente che si occupava dei trasferimenti da un ospedale all’altro e gliel’aveva fatto intendere: non lì, non con lui, la sua fama non era un segreto per nessuno, dopotutto.

Grande chirurgo, grande primario, grande stronzo, questo pensava Alice dicendo dentro di sé no, no, no, no, no, no, vi prego.

Invece le erano state poste di fronte evidenze come la burocrazia, i posti disponibili, le figure necessarie e i turni da coprire. Regole che avevano l’aria di consuetudini non scritte, alle quali ci si aspettava che avrebbe dovuto piegarsi, dopotutto chi era lei per dire no? Lui, chiamato da alcuni Maestro, operava da trent’anni, lei avrebbe solo potuto imparare.

Il primo giorno, non le aveva chiesto nemmeno il nome. Tu, metti i guanti, seguimi, mi servi di là. Un piccolo intervento. L’aria sopra il corpo ferito e anestetizzato era pesante, ferma, piena di tensione. Un cerbiatto. I pazienti, pallidi e addormentati, stesi sul lettino durante le operazioni, assumevano sempre agli occhi di Alice le fattezze di animali investiti. Un magro cerbiatto con una ferita sul fianco.

Era andato tutto bene, l’ago era entrato in un lembo di cute ed era uscito dall’altro, suturando, sigillando il corpo operato. Lui aveva gettato la mascherina nel cestino con un gesto di trionfo ed era uscito in corridoio, senza dire nulla. Alice l’aveva seguito, si era sfilata i guanti sporchi di sangue e gli aveva teso la mano, pronunciando il proprio nome e cognome. Lui si era girato, e aveva detto davanti a infermieri e pazienti di smetterla di seguirlo come un’oca.

Allora si era fermata, si era guardata intorno, sotto la luce dei neon, e aveva passato in rassegna gli sguardi di chi aveva assistito alla scena: stupore, compassione, indifferenza, un vago e cinico ghigno. Si era chiusa in bagno, si era guardata allo specchio ed era rimasta immobile, a fissare se stessa.

I mesi in quell’ospedale erano diventati tre, poi cinque, nonostante le sue continue richieste di trasferimento. Lui pretendeva quasi sempre la sua presenza in sala operatoria, davanti a testimoni che potessero, finito l’intervento, commentare nei corridoi la sua inadeguatezza. Che potessero bisbigliare vedendola in mensa e non salutarla all’ingresso dell’ospedale.

Ecco perché è un lavoro da uomini, siete incapaci, cosa vi mettete in testa di fare le chirurghe, che se poi tra un mese mi vai in maternità, a un certo punto perdete la testa per i figli, è la vostra natura, donne col camice, la gonna vi dovete mettere, vammi a prendere un caffè che tra due minuti entriamo.

Lei, la mattina, aveva iniziato a svegliarsi sempre più tardi. Rimaneva un po’ di più fra le lenzuola, chiedendosi cosa sarebbe successo se non si fosse presentata, indugiava nella sua piccola casa dove le pareti non le urlavano addosso e la lampada in mezzo al soffitto non emanava quell’insopportabile luce blu.

Aveva iniziato ad arrivare appena in tempo per cambiarsi ed entrare in sala, aveva smesso di prepararsi il caffè, aveva rinunciato a mangiare prima di uscire. Doveva muoversi, non c’era tempo, si era attardata fin troppo tra le coperte.

Cos’è, hai smesso di pettinarti, cos’è, non ti trucchi più, ci hai messo una pietra sopra? Cos’è, sei pallida, stai svenendo, ti fa impressione il sangue?

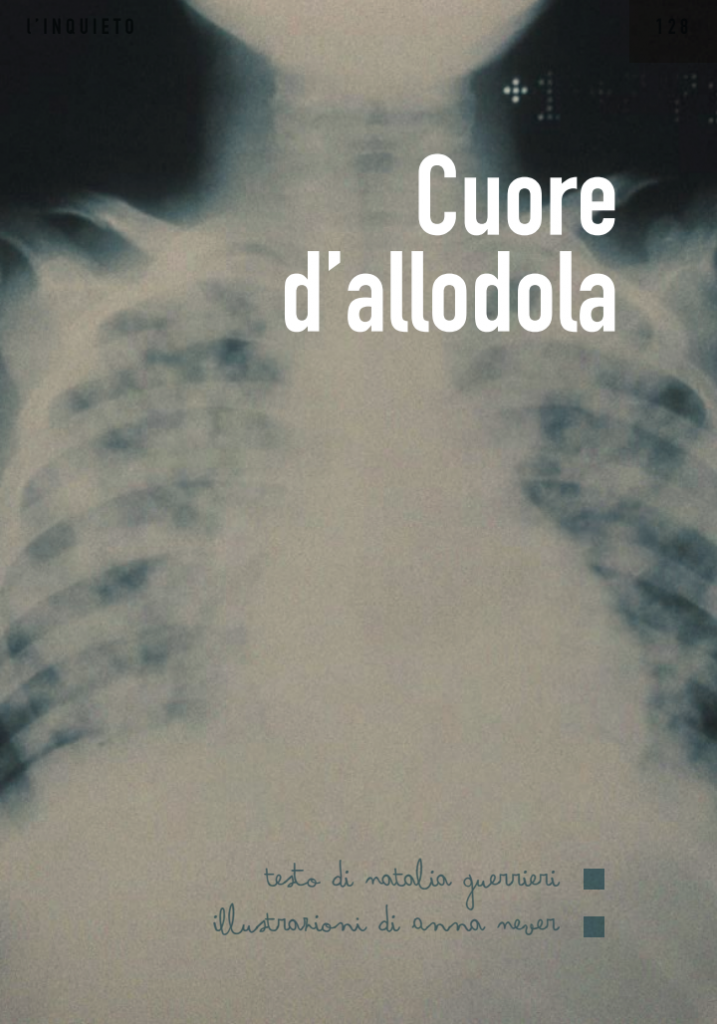

Quei cuori scoperti la guardavano, rossi, umidi, paurosi come animali nelle loro tane. Battevano insieme al suo, che rimbalzava forte nelle orecchie, dietro le tempie, bruciandole la nuca.

Che fai, passa il bisturi, reggi il tubo, tieni, pulisci, aspira. Le lanciava gli strumenti addosso, le buttava le garze intrise di sangue contro il camice, le faceva gesti incomprensibili, passa, vieni qui, vattene, togliti di torno, tieni questo, muoviti.

E poi era successo. Il paziente aveva vent’anni. Lo aveva visto già due volte, alle visite, sempre accompagnato dal padre. Nei loro volti spaventati, tesi, aveva riconosciuto i tratti comuni, grandi occhi scuri e malinconici, rughe di espressione accentuate fra le sopracciglia, una pelle olivastra, piena di nei, capelli dritti e neri.

Durante le visite parlava lui. Alice rimaneva sullo sfondo, in piedi, a reggere le fotocopie degli esami, a guardare il ragazzo e suo padre cercando di essere rassicurante. Alla fine, li aveva accompagnati in corridoio e loro le avevano stretto la mano.

Cosa dice dottoressa, andrà bene? Si era sforzata di sorridere, di non vederli come padre e figlio, di non farsi toccare troppo a fondo da quegli occhi terrorizzati. Aveva annuito, state tranquilli, mi raccomando la terapia, arrivederci alla prossima settimana.

Erano le 9 del mattino. Si era alzata molto presto quel giorno, si era sforzata di mangiare qualcosa, era arrivata in ospedale in anticipo e aveva salutato il padre del ragazzo, afflosciato su una sedia in corridoio, cercando di rasserenarlo. Dentro la sala operatoria, il solito silenzio. L’anestesista teneva un dito sul polso del ragazzo mentre lui supervisionava tutto con le braccia incrociate dietro alla schiena e il collo proteso, in attesa di iniziare. Aveva sollevato appena lo sguardo vedendola entrare. Anche quel giorno aveva voluto lei. Avevano iniziato a tagliare, incidere, tamponare, avvicinandosi al cuore giovane del ragazzo. Una volpe. Una volpe con il petto rosso e squarciato. Lei teneva gli occhi fissi e concentrati sul perimetro del petto, sugli strumenti, a ogni ordine annuiva e scattava. Era efficiente, veloce, si era sforzata di dimenticare tutto ciò che non fosse quel cuore malato. Il tempo nell’ambulatorio ronzava come un moscone, fastidioso, ripetitivo, costante. Passa qui, muoviti, dai, chiudi, taglia. Alice e il cuore del ragazzo si erano avvicinati al punto da dialogare. Tienimi in vita diceva lui, non ti preoccupare, ci sono qui io, rispondeva lei.

Dopo due ore, però, lui aveva iniziato a urlare più del solito, lei applicava le garze e lui gliele lanciava addosso con violenza, cercando di colpirla in faccia, le gridava di muoversi, lanciava i bisturi a terra, cosa fai, cosa cazzo fai incapace, l’hai ammazzato, che cazzo hai fatto, cazzo hai fatto troia.

Dopo, c’erano state le gambe del padre, magre, nascoste dai jeans, che si alzavano dalla sedia di plastica del corridoio.

C’erano stati gli infermieri accorsi in massa, ancora le luci blu dei neon, la puzza di plastica e di sangue, la porta del bagno, la chiave scivolata per terra, il vomito nella tazza, il colore delle piastrelle del pavimento, il cuore, quello di lei, che impazziva rimbalzando da tutte le parti, chiazze bianche, nausea, voci, il sapore dell’acqua del rubinetto, il ronzio nelle orecchie, cazzo hai fatto troia, il respiro che mancava.

La sua piccola casa l’aveva accolta come una tana buia dove potersi nascondere. Per due settimane, le tremava la mano a rispondere al telefono, l’avvocato le dava istruzioni su cosa dire, cosa fare. Le parole le arrivavano distanti, da un altro mondo. Quello esterno, delle persone che continuavano ad agire, a parlare, mentre Alice non ne era più in grado. Lui l’aveva accusata, aveva mentito addossando a lei ogni colpa, per una volta non aveva voluto rimarcare che era lui a dirigere l’operazione, anzi, al contrario, era lei che si era incaponita a voler operare, con la sua inesperienza, incapacità, valutazioni sbagliate. Era lei, era lei, era stata lei, era colpa sua.

Piccola volpe uccisa, in mezzo alla strada, piccolo cuore rosso che allaga ogni cosa. Si era svegliata, la mattina del funerale, come se qualcuno le mordesse la mano, il braccio, la spalla, come se una bocca gigantesca la divorasse dentata dopo dentata a morsi tutta intera.

No, aveva ficcato la testa sotto il cuscino, odore di pianto e muco, le labbra premute contro la stoffa non lavata, no, no, no, no. Si era sollevata, si era ributtata a letto. Si era alzata di nuovo e si era rannicchiata sul pavimento della sua stanza, nella penombra, i piedi scalzi, i pantaloni del pigiama di flanella troppo sottili per isolarla dalle piastrelle gelide. Aveva pianto, con la testa fra le braccia, il naso chiuso, la bocca chiusa, pensando che sarebbe morta soffocata.

I giornali l’avevano rincorsa per qualche tempo, e così le loro allusioni, i titoli, giovane specializzanda indagata, ammazza, uccide, i copia-incolla che facevano saltare gli spazi, le virgolette, il senso, la verità. Aveva lasciato che l’avvocato facesse tutto, che la guidasse in ogni dettaglio, del resto Alice anche al processo, anche davanti alla famiglia del ragazzo, anche nella fotografia scattata mentre si metteva una mano davanti alla faccia non era lì, rimaneva accoccolata sul pavimento della sua stanza, non li vedo, non mi vedono, il cuore che fa capolino, non faccio più capolino.

Lei non c’era. Aveva chiuso anche i profili social, quelli di troiaputtana e troiamaledetta, di cagnaincapace, e di vatteneacasa, di tivengoacercaretistuprotigonfiolafaccia.

Cercava di non pensare a niente ma la notte si svegliava sempre a causa dello stesso incubo. Guidava la macchina lungo una strada di pianura, i freni si guastavano e lei investiva un piccolo bambino con le orecchie di volpe. Cercava di operarlo, china sull’asfalto, ma non aveva gli strumenti, utilizzava denti e unghie ma non faceva che peggiorare la situazione. Il sangue le copriva la faccia, il petto, le mani. Assassina.

Medicina sei anni. I manuali, il Netter, le registrazioni delle lezioni da ricopiare. Anatomia, microbiologia, trenta, trenta, ventinove, laurea a pieni voti. Ce l’aveva fatta, Alice, a portare a termine gli studi con passione, ma non era finita per niente. Chirurgia quattro posti in Emilia Romagna, sei in Lombardia, due in Puglia, dieci nel Lazio. Fai la tua scelta Alice, clicca per selezionare il tuo destino.

Studentessa modello, vocazione, depressione, bulimia, resurrezione. Ce l’hai fatta, hai vinto una borsa di studio, cinquanta ore di lavoro a settimana, appartamentino, due autobus, il camice, non lì, non da lui, no, no, no, la luce blu. Così ripercorreva la sua vita, la sua missione, come era arrivata lì, com’era potuto succedere e perché. Sulla parete della stanza in penombra rivedeva tutto, gli ultimi anni, se stessa, il primo giorno di Specializzazione, la morte, la colpa, lui.

Poi, un anno dopo, l’avvocato ce la fa. Non la radiano dall’albo, non era poi tutta colpa di Alice, non è andata proprio così, lo sguardo sospettoso di tutti su di lei che si allenta, piano piano, la vita va avanti, si perde interesse, Alice chi? Di troiaputtana si stancano, non se ne ricordano più.

Cambia ospedale, cambia città. Colleghi nuovi, camice, luce dei neon. Dice piacere mi chiamo Alice, e spera che non abbiano letto quei giornali, che non ricordino bene, che non si sforzino di collegare nome, viso, fatto. Piano piano, ricomincia a lavorare.

I corridoi le sembrano corsie di strade immense, i carrelli e le flebo camion in procinto di seminare vittime. Guarda gli strumenti sterili, pronti per essere usati, i chirurghi che indossano guanti, cuffie, mascherine. Un moscone entra nella stanza, produce un ronzio fastidioso, si ricomincia.

Si tiene un po’ indietro, non se la sente ancora di operare in prima persona ma ci sono altri specializzandi con lei, non è sola. Guarda la paziente, pallida e sedata sul lettino. Un’allodola.

Un ciuffo di capelli castani le fuoriesce dalla cuffia, ha braccia sottili, un tatuaggio di rughe sul collo. Si avvicina, si sente simile a lei.

Vorrebbe dire qualcosa all’organo che, messo allo scoperto, si ritrae pulsante e spaventato. Ma il cuore si fa sempre più scuro e da esso esce un volto rinsecchito, marcescente, senz’occhi. Il viso del ragazzo, seppellito sotto strati di pelle, terra, strumenti chirurgici. Alice fa un passo indietro.

Il ronzio nella sala operatoria si interrompe. Ora c’è solo un silenzio assordante e lei dentro di sé urla no, no ancora una volta. Poi volge lo sguardo attorno a sé, i colleghi sono chini sulla paziente, il lavoro è silenzioso, preciso. Alice torna a guardare il cuore che ora di nuovo pulsa, vitale, e con esso la vita di Alice riparte da dove si era interrotta, sintonizzandosi sullo stesso ritmo. Lei e il cuore si guardano, da molto vicino. Tranquillo, gli sussurra. Presto starai bene.

Testo Natalia Guerrieri

Illustrazioni Anna Never