Ho conosciuto Ivo durante un’escursione organizzata. Io non avevo le scarpe adatte e lui me lo fece notare.

“Così fai il doppio della fatica”, disse.

Poi mi disse di chiamarlo Vanni, perché i suoi amici lo chiamavano così. Non gli chiesi il motivo e presi a rivolgermi a lui con il nome che mi aveva ordinato. Me lo disse con voce ferma ma gentile, come quando un anziano ti esorta a dargli del tu e sai che lo devi fare senza protestare.

Nel gap dei miei ventitré anni, non me la sentii di contraddirlo. Neppure ci pensai, a dire il vero.

Vanni era un omone. Sfiorava i due metri e forse li prendeva, dato che io ero alto uno e ottantanove e lui era un pezzo sopra di me.

Sapevo che era tra gli organizzatori dell’escursione. Conosceva molto bene quelle montagne.

Aveva una barba grigiastra e incolta, di un grigio a cui si fatica dare una tonalità precisa, forse una tonalità che è una sfumatura.

Aveva occhi piccoli che spingevano verso il centro del viso. Sopracciglia folte. Qualcosa di ancestrale nella fisionomia e di rurale nel modo di vestire.

Mi disse che aveva un grosso cane bastardo. Forse un incrocio tra un Pastore Tedesco e qualcosa tra un San Bernardo o un Pastore Maremmano. Io, nonostante non sia esperto di cani, faticavo a trovare una connessione fra le razze che aveva citato, ma non obiettai. Mi dette subito l’impressione di una persona alla quale non piaceva essere contraddetto.

Un giorno lo incontrai mentre passeggiavo insieme ai miei genitori nel centro storico del paese. Lo salutai e mi fermai a scambiare qualche parola, mentre mio padre e mia madre proseguirono senza badare a me.

“Quelli sono i tuoi genitori?”, chiese.

Gli risposi che sì, erano i miei.

“Quelli non sono i tuoi genitori”, non rideva.

“Credo proprio lo siano, Vanni”, gli dissi accennando un sorriso che lui spense con uno sguardo rumoroso.

“Tu sei biondino, riccioluto e alto. Quei due, che non sono i tuoi genitori, sono piccoli, scuri e goffi. Tu hai i tratti di uno del nord Europa. Sono terroni i tuoi genitori adottivi?”

Non risposi, mi voltai verso mia madre e mio padre che camminavano lenti, l’una stretta al braccio dell’altro. Non insistetti, ma fermai i pensieri su quella parola: goffi.

Un’altra volta lo incontrai a casa sua, fuori dal paese. Per arrivarci dovetti percorrere una mulattiera per mezz’ora buona. Vedendomi trafelato, disse che la colpa era delle mie scarpe.

“Che ci devi fare con quelle scarpe, ci devi andare in barca a vela?”

La casa di Vanni era più ordinata di quanto immaginassi, non abbastanza ordinata quanto era ordinata casa mia a Bologna – dove frequentavo l’Università – e lontana anni luce da quanto era ordinata casa dei miei genitori a Milano.

Entrando percepii odore di legna bruciata o forse di legna bagnata, era un odore che non riuscivo mai a riconoscere e che confondevo con quello che io immaginavo fosse l’odore del manto del cinghiale. A volte ricordiamo gli odori, altre volte li immaginiamo.

Vanni non mi offrì nulla, si mise a parlare, come in un vortice, con quel tono pacato ma deciso.

Mi disse che la montagna sarebbe caduta sopra la sua casa nel giro di qualche anno, forse cinque. Sicuramente non più di otto.

Gli domandai per quale motivo pensasse che la montagna sarebbe franata e aggiunsi che, cadendo sulla sua casa, probabilmente sarebbe poi caduta anche sul resto del paese, quindi anche sulla casa-vacanze dei miei genitori.

Lui mi disse che la sua casa avrebbe salvato la casa dei meridionali che mi avevano adottato e che avrebbe salvato, probabilmente, anche il resto del paese.

“Non hai paura?”, gli domandai con poca convinzione, non prendendo sul serio ciò che mi stava dicendo. Ero più che altro affascinato dalla sua postura sulla vecchia poltrona di pelle mangiata.

“Di che devo avere paura? Quando la montagna verrà giù è perché il destino o il caso, perché io in Dio non ci credo, avrà deciso che non servo più a niente. E allora mi seppellirà.”

Io azzardai che il caso e il destino, forse, avevano qualcosa in comune. Il vecchio mi guardò e non rispose. Se ne rimase lì, ad aspettare che io cambiassi discorso dicendo qualcosa di più intelligente. Ma non ci riuscii. Poi sentii il cane abbaiare, fuori.

“È il tuo cane?”, domandai, più per cambiare discorso e scappare da quell’attimo di imbarazzo.

“Sì, è fuori, nel gabbiotto.”

Gli domandai cosa fosse un gabbiotto e mi rispose che era una gabbia a forma di otto. Poi rise per la prima volta, piegando la testa di lato e scoprendo una grossa cicatrice che gli percorreva il collo come una mezzaluna perfetta. Sgusciava fin dove io non potevo più vederla, sull’altro lato.

Ci feci caso, ma non domandai nulla. Non avrei mai potuto.

Un giorno venne a piovere in paese, una pioggerella leggera che, davanti alla mia finestra, si trasformò in diluvio nel giro di una ventina di minuti. Mio padre, seduto accanto a me a leggere il “Corriere della Sera”, disse che bisognava stare attenti alle frane, ma che noi non correvamo alcun pericolo. Sentii un’ambulanza lontana che urlava e pensai che fosse arrivata l’ora di Vanni. Poi tornò il sole.

Rividi il vecchio a una sagra. Ci ero andato solo, i miei genitori erano rimasti a casa a leggere romanzi mediocri. Per la prima volta vidi anche il suo cane. Era effettivamente molto grosso e sembrava un po’ stupido.

Vanni arrancava dondolando, il cane strattonava il guinzaglio come se cercasse qualcosa tra le bancarelle e il fumo delle piastre.

“Questo bastardo mi farà morire”, disse quando lo salutai.

Constatai che lui non aveva ricambiato il saluto.

“Forse lo fa impazzire l’odore del cibo”, dissi.

“Sono io che impazzisco, perché è stupido questo bastardo.”

Mi resi conto di non conoscere ancora il nome del suo cane. Glielo chiesi, ma non rispose.

Mi domandò invece se avevo voglia di bere insieme a lui un bicchiere di vino. Ancora una volta ebbi la sensazione di ricevere più un ordine che un invito.

Ci sedemmo a un grosso tavolo insieme a degli inglesi e, forse, dei tedeschi. Il cane appoggiò il culo sopra i suoi grossi scarponi, vecchi di almeno un decennio. Immaginai che dentro quegli scarponi ci fossero piedi molto sporchi e unghie trascurate.

Beveva il vino a grosse sorsate, mentre io lo sorseggiavo, cercando di non lasciare intendere che il vino io non lo bevevo con gusto.

Di tanto in tanto il cane, improvvisamente, si alzava di scatto e tirava, puntando qualcosa lontano da noi. Rischiava di far cadere tutto ciò che c’era sul tavolo: i nostri bicchieri di plastica, la caraffa degli inglesi, la loro macchina fotografica. I tedeschi, come comandati da una forza maggiore che risiedeva nei gesti e nella presenza stessa del cane pazzo di Vanni, si voltavano a guardarci sorridendo, senza dire nulla. I loro figli dicevano invece qualcosa in una lingua a me sconosciuta e poi tornavano a pasticciare con le forchette di plastica dentro i piatti di plastica.

Vanni bestemmiava e colpiva molto forte il cane sul dorso. Si sentiva un tonfo sordo, come di qualcosa di pesante che cade in un vuoto protetto, ma il cane non sembrava accusare il colpo. Abbassava le orecchie e continuava a puntare nella direzione della sua labile attenzione. I nostri compagni di tavolata allora smettevano di sorridere, voltandosi altrove.

Era una situazione molto strana, e forse un po’ triste.

Poi una sera, quando l’estate era quasi al termine, passeggiando per il paese incrociai il vecchio in un vicolo del carruggio. Lo vidi arrivare illuminato dalla luce giallastra dei lampioni. Zoppicava leggermente come aveva sempre zoppicato, con quell’andatura un poco sbilenca che gli conferiva un’aria guerriera. Sembra un marinaio di montagna, pensai, e sorrisi. Un marinaio di montagna.

Lo salutai e ancora una volta lui non ricambiò. Disse che era arrabbiato. Utilizzò l’espressione “incazzato come uno stronzo”.

Pensandoci, non significava granché, al contrario della sua mimica facciale, che era tutta un programma.

Inizialmente non aggiunse altro, poi mi ordinò di seguirlo.

“Vieni.”

E io andai.

Quando fummo soli, ancora più soli, disse che, durante una telefonata, aveva avuto una brutta discussione con il figlio. Dissi che mi dispiaceva e lui mi domandò, guardando dritto avanti a sé, per quale motivo lo fossi.

Disse: “E per che cazzo ti dispiace?”.

Non risposi, pensai al cane e ai tonfi della grossa mano di Vanni sulla schiena dell’animale. Pensai alle direzioni che si possono prendere durante una decisione e decisi di non prenderne nessuna. Stetti zitto.

Ci fermammo in un bar gestito da un suo amico, così disse sempre senza guardarmi.

Effettivamente il proprietario lo salutò con affetto. Era un uomo tozzo con una grande pancia, stretta in una camicia che faceva fatica a non sparare via i bottoni. Gli poggiò una mano sulla spalla e gli chiese come stesse, lui rispose di portargli del vino e di portarlo anche a me. Anche questa volta non me la sentii di dirgli che il vino non mi andava. Non mi andava perché non mi piaceva.

Davanti ai bicchieri tornò a parlare del figlio e io capii che era un uomo di cuore, oppure che era semplicemente un uomo che amava il proprio figlio.

“Quello stupido non vuole farmi vedere mio nipote”, disse.

Tenni per me il dispiacere, anche se questa volta mi dispiaceva davvero. Stetti ancora una volta in silenzio.

“Sai quanti anni ha mio nipote?”

Dissi che non lo sapevo, nonostante fosse piuttosto chiaro.

“Quattro. E io non l’ho mai visto.”

“Vorrei dirti che mi dispiace, Vanni, perché mi dispiace sul serio, ma ho paura che tu mi chieda perché dovrei dispiacermi.”

Vanni si era leggermente incurvato, allargando i gomiti sul tavolo, e guardava attraverso la caraffa di vino. Davanti a me il suo volto era deformato e liquido e porpora.

Domandai perché suo figlio non volesse fargli vedere suo nipote. Mi sembrò giusto chiederglielo.

“Perché tu non mi conosci”, disse.

Sfiorai un grosso neo in rilievo sull’avambraccio sinistro.

“Pensa che tu sia un cattivo nonno?” gli chiesi per cercare il filo invisibile che poteva tenermi ancorato alla conversazione.

“Mio figlio non può sapere se io sia un cattivo nonno.” mi rispose.

Poi continuò, come accendendosi.

“Dico, se non ho mai visto mio nipote, l’unico che ho dall’unico figlio che ho messo al mondo, come posso io, e ancora di più lui, sapere se sono un nonno come si deve oppure no?”

Usò quell’espressione che mi lasciò stupito e che non avrei mai attribuito a un personaggio come Vanni: un nonno come si deve.

“Io sono un uomo di paese. La gente di qui, quelli che mi conoscono da quando ero ragazzo, dicono che sono un montanaro. Però siamo sulle montagne, no? Ho allevato mio figlio secondo delle regole che mi sono state date dai miei genitori. L’ho allevato come sono capace di allevare io, ho cercato di fargli capire che le cose bisogna guadagnarsele con la fatica e non con l’astuzia. L’astuzia non è una bella cosa. Nell’astuzia non c’è fatica, come puoi pretendere di vivere fregando la gente? Perché l’astuzia è questa cosa qui, è fregare. Invece le cose le devi guadagnare con il sudore. Lui ha deciso di fare il furbo, di essere intelligente e di non fare fatica e questa cosa mi ha fatto arrabbiare. Ma da qui a non permettermi di vedere mio nipote, è sbagliato.”

Avrei voluto dire a Vanni che il suo discorso era piuttosto confuso, che non per forza astuzia e fatica si facevano la guerra, almeno era come la pensavo io allora, a ventitré anni ed, effettivamente, lo penso anche ora. Avrei voluto anche dirgli che suo figlio sbagliava a non fargli vedere suo nipote, ma che occorreva capire perché non volesse farglielo vedere. Però non dissi nulla e lasciai Vanni al suo sfogo. Questa fu una cosa a cui pensai parecchio nei giorni a venire. Fino a quando non lo rividi per la penultima volta.

Ero pronto per partire, mancavano due giorni al ritorno a Milano e meno di una settimana alla partenza per Bologna. Ero più che pronto, dato che, al contrario di molti dei ragazzi di cui conoscevo di sfuggita le storie, per me non cambiava molto dai giorni di vacanza a quelli dell’Università. Sarebbe stato tutto uguale, con qualche sfumatura a cui non sapevo dare un nome preciso.

Incontrai Vanni in paese, stava caricando una bombola del gas nel vano del suo pick up, dentro il quale c’era anche il suo cane. La bombola l’aveva fissata con delle cinghie alla grata del lunotto posteriore, il cane, invece, se ne stava dritto in piedi sulle quattro zampe, il testone bruno a guardare l’inutile niente di qualcosa che per lui era importante, con la lingua a penzoloni di lato e la saliva che colava dalle ganasce come gocce di colla da un tubetto che perde. Era stato assicurato anch’esso alla grata, tramite una buffa pettorina nera e due guinzagli che lo bloccavano e non gli permettevano grossi movimenti. Poteva giusto sedersi o sdraiarsi.

Bussai al finestrino. Vanni, voltandosi nella mia direzione, mi sembrò più cupo del solito. Forse non aveva ancora digerito la telefonata con il figlio. Abbassò il finestrino e mi guardò e nient’altro.

“Fra due giorni torno a Milano e poi da lì vado a Bologna. Mi faceva piacere salutarti, probabilmente ci vedremo nuovamente l’estate prossima.”

Lui mi guardò un attimo ancora, poi disse: “Portati a Milano questo bastardo di merda, non lo voglio più”.

Mentre lo diceva fece un cenno verso il vano posteriore. Mi voltai a guardare il grosso stupido muso del suo cane.

“Non so nemmeno come si chiama”, gli dissi sorridendo.

“Falco. Si chiama Falco. Portatelo via, lo odio.”

Mi sembrò buffo che il suo cane si chiamasse Falco. Glielo dissi, perché in quel momento mi sentivo malinconico, e quindi avevo più coraggio nello sbilanciarmi, non perché volessi prendere con me il suo cane, non mi piaceva e non lo volevo.

Quella sensazione era figlia dei momenti che avevo vissuto con Vanni, istanti che mi avevano fatto stare bene e che, pensavo allora e forse penso ancora oggi, mi avevano insegnato delle cose.

“Volevo diventasse un cane da caccia, anche se quando l’ho preso sapevo che non lo era. Doveva cacciare i cinghiali o le lepri. Una volta andavo a caccia sulle montagne, prima che gli stronzi del Comune la rendessero area protetta e che la gamba decidesse di mettermi i bastoni tra le ruote. Questo maledetto mi sta mandando al creatore, ogni giorno ne combina una. Io gli voglio bene, ma non ce la faccio più.”

Volevo dirgli che forse non era tanto il cane a farlo impazzire, quanto la situazione con suo figlio, o forse altre situazioni che Vanni non aveva mai risolto con se stesso. Non lo feci.

Invece come in un impeto azzardai.

“Forse dovresti abbandonarlo”, e dentro di me pensai a una cosa molto semplice quanto terribile, sapendo il grado di crudeltà che conteneva.

Pensai Se hai abbandonato tuo figlio perché non era quello che avevi sperato tu, allora puoi abbandonare anche il tuo cane, per lo stesso motivo.

“Abbandonarlo? Sei pazzo?”, mi disse lui da dentro l’abitacolo.

“No, è il tuo cane che è pazzo. Lo hai detto tu.”

Risposi di nuovo sorridendo, cercando di stemperare la mia uscita che, mi accorsi, era stata azzardata e stupida, oltre che crudele.

Vanni mi guardò per la prima volta negli occhi e lì restò per diversi secondi. Non pensai a nulla, se non al suo sguardo, che era una voragine triste.

“Domani è il tuo ultimo giorno qui?”

Risposi che sì.

“Allora ti vengo a prendere alle cinque del mattino in piazza. Ti porto in un posto. Puoi venire con me?”

Risposi che certo.

Il mattino dopo, alle quattro e mezzo ero in Piazza, l’unica del paese. Sedetti su una panchina e aspettai, guardandomi intorno. Era ancora buio, più scuro di quanto sarebbe dovuto essere a quell’ora. Le montagne coprivano l’accenno di alba che da lì a poco le avrebbe scavalcate, illuminando biecamente il paese.

Non mi fece strano svegliarmi così presto. Ai miei genitori dissi che andavo su uno dei sentieri a fare una camminata per l’ultima volta e che forse sarei tornato per pranzo.

Non passò quasi nessuno dalla piazza, solo un’anziana che, con una grossa borsa a tracolla, camminava lenta verso una meta che non conoscevo. Mi faceva pensare a quanto possono essere lente le persone e le cose e tutto il resto e a quanto veloci, invece, sono i pensieri delle persone verso le altre persone e le cose e tutto il resto.

Poi arrivò Vanni con il suo pick-up. Si fermò davanti a me alle cinque in punto e senza abbassare il finestrino mi fece cenno di salire.

La macchina puzzava di umido e dello stesso odore che c’era in casa del vecchio che ora accelerava uscendo dal paese.

Non disse una parola, niente di niente, e non dissi niente nemmeno io. Lasciai che lui guidasse e che mi portasse dove aveva deciso di andare. Ero curioso, non avevo paura – perché avrei dovuto averne? – e non pensai mai di chiedere niente. Mi piaceva il suono della macchina che se ne andava e il puzzo e la luce che c’erano nell’abitacolo. Pensai che mai mi era capitato di poter stare in silenzio con qualcuno senza sentire il peso di dover dire qualcosa.

Gli chiesi solo, dopo almeno mezz’ora di viaggio, dove stessimo andando, ma lui non rispose e continuò a guidare.

Notai che l’autoradio era accesa su una stazione, 102.5, ma il volume era al minimo. Provai a ricordare il nome della stazione in riferimento a quella frequenza, ma non lo ricordai e rinunciai subito.

Uscimmo dal paese e imboccammo prima una superstrada e poi l’Autostrada. Ora l’alba era lì, davanti a noi, tanto magnifica che socchiusi gli occhi per catturarla dietro le palpebre e tenermela stretta per un po’. Al casello, Vanni prese il biglietto e me lo buttò sulle gambe. Lo lasciai lì.

Dopo un po’, almeno venticinque minuti, iniziai a trovare strano che non avesse detto ancora una parola e, ancora di più, iniziai a trovare strano che non l’avessi detta io.

Io che andavo in macchina insieme a Vanni, senza sapere dove. Mi sembrava tutto perfetto proprio perché non c’era un motivo e, a pensarci bene non avere motivi oppure non conoscerli è quanto di più importante possa esserci nell’essere umano, sempre così dedito nel cercare soluzioni.

Vanni guidò per tre ore, quasi lo stesso lasso di tempo che avremmo impiegato io e i miei genitori a tornare a Milano il giorno dopo. Poi mise le quattro frecce e si fermò in una piccola area di sosta temporanea. C’era davanti a noi la centralina dell’SOS. Non passava nessuna macchina ed effettivamente ne contai di sfuggita solo un paio da quando eravamo partiti. Era un tratto di autostrada, quello che avevamo imboccato dopo tutto quel tempo, senza grande circolazione.

Lasciò l’auto accesa e mi ordinò di non scendere. Furono le prime parole che disse da quando eravamo partiti dal paese.

Ascoltai i suoi passi fino al retro del pick-up, percepii distintamente il rumore metallico dello sportellone che si apriva. Sentii qualcos’altro, dei movimenti, come se stesse scaricando qualcosa.

Poi lo vidi tornare, passando al fianco della mia portiera. Reggeva al guinzaglio Falco. Il cane tirava come aveva sempre tirato, con quel testone proteso verso l’ignoto dei suoi stupidi pensieri, così sprovveduto che sentii un tonfo sordo dentro di me, qualcosa di molto simile alle manate che Vanni tirò sul dorso di Falco, quella sera alla sagra.

Vidi il vecchio legare molto stretto il guinzaglio attorno al guard-rail, toccare un attimo il testone bozzoluto del suo cane, voltarsi e tornare verso la macchina. Dietro di lui Falco lo guardava. Scodinzolava.

Vanni rientrò in auto, chiuse la portiera, guardò davanti a sé per pochi istanti, ma che per me furono un tempo infinito e straziante.

Poi tolse le quattro frecce e schiacciò sull’acceleratore.

Guardai Falco mentre gli passavamo accanto, ancora scodinzolante, il guinzaglio teso.

Testo Mattia Grigolo

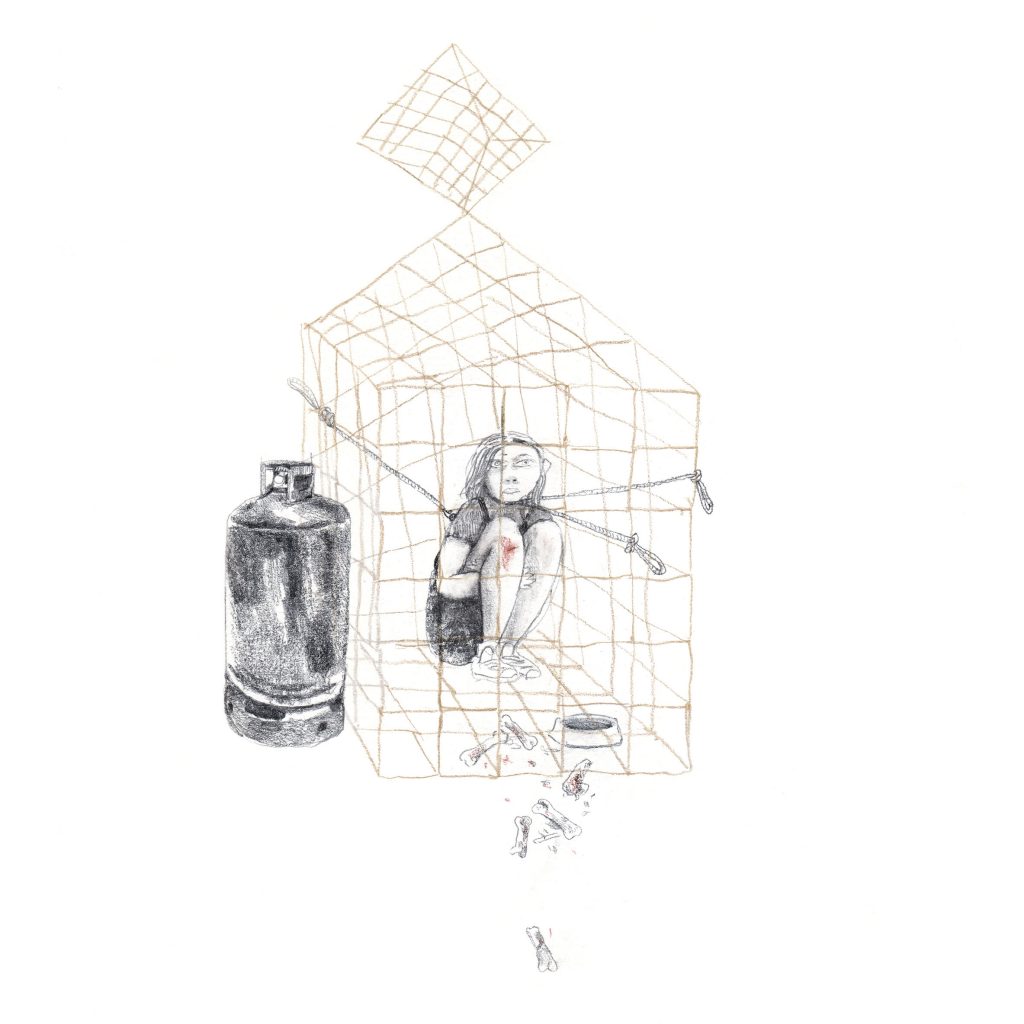

Illustrazioni Claudia Ventura