Quindi, abbiamo detto: la dieta, camminare, massimo dieci sigarette al giorno, niente alcool in settimana. Questi li chiamiamo propositi per la salute fisica. E poi: vedere un amico almeno una volta a settimana, andare a un evento almeno una volta a settimana – che equivarrebbe a dire: due uscite a settimana. E questi invece li chiamiamo: propositi per la reintegrazione sociale. Mi farebbe un bel cambiamento, uscire di casa almeno due volte a settimana – ci farebbe un bel cambiamento.

Abbiamo detto: i propositi sono sacri, ai propositi non si disobbedisce. Ma se capita, non ci si punisce: ci si dice: è andata, pace, si farà meglio domani. È una questione di tutela psicologica: posso sopportare la mia voce mentale che dice: ecco – per l’ennesima volta hai sbagliato – di nuovo – sei caduta? No, non la posso sopportare – non la possiamo sopportare. Quindi, ci si perdona. Che è poi il proposito dei propositi: perdonarsi. Che è come dire: accettarsi. L’accettazione di sé è l’anticamera del cambiamento. Questo lo capisco, adesso – lo capiamo. Così come capiamo: il concetto di sé è il proprio destino. E se il concetto che io ho di me – che io ho di noi? che io ho di lui? che lui ha di me? – non cambia, allora il mio destino è un ascensore a precipizio.

È lunedì sera. Sono stata brava oggi? Siamo stati abbastanza bravi oggi. Serena e stabile – da qualche parte in fondo a me stessa. Anche se l’esordio della giornata è stato un po’ sinistro: mentre facevo colazione ho fatto un sorso di caffè esageratamente lungo, non so perché, come se volessi bere tutta la tazza in una volta, e l’eccesso di liquido mi è andato di traverso. Ho tossito parecchio, poi con gli occhi lucidi e la gola bruciata ho ripreso a mangiare la fetta di pane che avevo in mano. Avvicinavo la mano, allontanavo la mano. In modo meccanico, così, senza guardarla. Poi ho percepito qualcosa, sul dorso, come un ticchettare. Allora l’ho guardata: era puntinata di piccole gocce scure di caffè. Ci ho messo un po’ a capire che colavano piano, con metodo, dal naso. Davvero un po’ sinistro, abbiamo pensato.

Ho fumato meno di dieci sigarette, oggi? Undici, forse. No: dodici, ne abbiamo fumate. Si poteva fare meglio. Poteva andare peggio. Non sono state tredici per poco. È stato prima di pranzo: mi sono alzata dal divano e tutta felice ho pensato: ora si fuma (il divieto di due ore tra una sigaretta e l’altra si avvicinava alla fine), ma poi ho visto il limone con la buccia già un po’ guasta vicino al lavandino, e mi ha ispirato una ricetta. Ho messo giù pacchetto e accendino e ho cominciato a cucinare seguendo i passaggi sullo schermo del cellulare. Aggiungere le uova alla farina, lavorare fino a ottenere un impasto elastico e liscio, far riposare in luogo fresco e asciutto. E poi: stendere l’impasto su un piano di lavoro leggermente infarinato, ricavarne strisce lunghe e sottili, senza pressare la pasta. E intanto: mettere l’acqua sul fuoco da una parte, il burro e il limone a sciogliere da un’altra. Ah, cucinare – come dire: perdersi nell’armonia di una sequenza di gesti.

È stato dopo, nel primo pomeriggio, che abbiamo sforato di due sigarette. È per via dei muri. Da quando abbiamo questo problema – ansia sociale, inerzia cronica, personalità dubbia (doppia) – e stiamo, io e lui, sempre chiusi qui dentro, le prime ore del pomeriggio sono diventate le più asfittiche. Il condominio è muto; oltre la finestra nient’altro che condominii muti; il cielo è bianco malato – ci entra sottopelle, quel cielo malato. La nostra solitudine è incontenibile, pensiamo, e – il vero dramma – nulla contiene. Allora andiamo in ansia, fingiamo di metterci a fare qualcosa, ma non possiamo fingere di non sentire i muri ai quattro lati della stanza chiudersi, sempre più veloci, intorno a noi. Allora andiamo sul balcone, e ci sembra di evadere; accendiamo una sigaretta, e torniamo a respirare.

Sono uscita di casa, oggi? No, neanche il naso abbiamo messo fuori casa. Pace, è andata, ci ripetiamo come un ritornello, si farà meglio domani. Anzi, facciamo che domani – martedì – sarà il vero lunedì. Ora però dormiamo. Proviamoci, a dormire.

Nella notte ci siamo visti di nuovo in sogno, io e lui. È lì che ci siamo conosciuti.

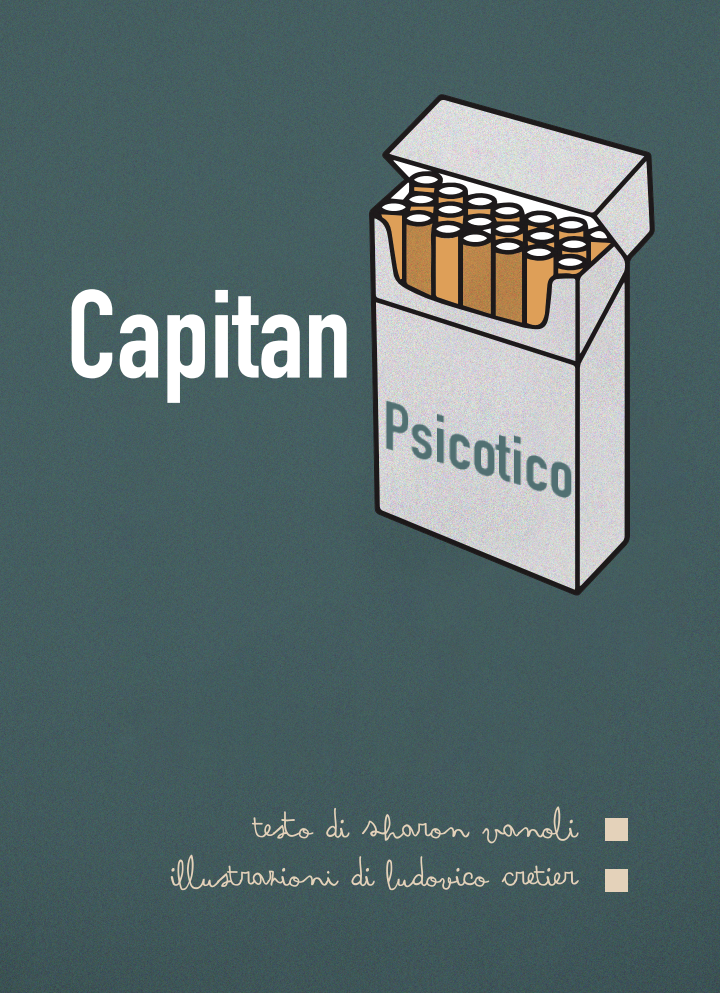

Eravamo a questa festa terribile in una casa sporchissima. Io sapevo che una banda di ladri incombeva, là fuori, oltre la siepe che contornava il giardino. Lo sapevo dal momento in cui avevo messo piede nella casa, lo sapevo in quel modo assoluto di sapere le cose che capita spesso nei sogni. Era solo questione di tempo, prima che i ladri decidessero di agire sfondando la porta d’ingresso o tirando sassi contro le vetrate della sala. Mi tormentavo nell’attesa guardando ossessivamente il giardino dalle finestre. Avvisare i presenti, non potevo farlo: ero invisibile agli occhi di tutti. Capitan Psicotico, invece, mi vedeva. Come negli altri sogni, mi ero accorta della sua figura per caso. Stava seduto su una poltrona in disparte ai margini della sala, con la schiena ricurva. Come negli altri sogni, la sua vista mi dava un’immediata sensazione penosa, un misto di ansia e ribrezzo, eppure era chiaro che non potevo più fare a meno di fissarlo, e la faccenda dei ladri si cancellava del tutto dalle mie preoccupazioni. Ogni tanto anche lui mi guardava. Alzava appena lo sguardo verso il mio, poi subito lo riabbassava, completamente rosso in viso, e si torturava la barba con le dita. Alla fine del sogno, la solita scena: tornavo a casa, andavo in bagno, mi guardavo allo specchio: ero diventata lui.

Appena mi sono svegliata, ho cercato con la mano il cellulare sulla sedia che mi fa da comodino durante la notte. Ho pregato perché fossero almeno le quattro. Riuscire a ricadere nel sonno, tanto, era da escludere. Ho illuminato lo schermo. Le tre meno venti: che ridere. Ributtiamo la testa sul cuscino, noi due. Una sigaretta, la fumiamo? La fumiamo. Tanto le sigarette a quest’ora non finiscono nel conteggio, ci diciamo, se le mangia la notte e spariscono, chi le ha mai fumate. Fumiamo in cucina, appoggiati al frigorifero. Buttiamo il mozzicone ancora acceso nel lavandino. Ributtiamo la testa sul cuscino. Da quanto non abbiamo un orgasmo?, ci viene in mente. Due settimane? Tre. Almeno. Quattro, forse. Perdersi, in un orgasmo, non è sempre bello. Che poi la vera perdizione non è nell’orgasmo, ci sembra, non è nell’orgasmo vero e proprio, ma nella frazione di secondo che lo precede. È lì che si crea lo stato di sospensione. Che è una magia, se tieni gli occhi aperti e sopra di te hai, mettiamo, un uomo che ti guarda. Ma per noi due, qui soli, abbandonati in questo letto, somiglia di più, quella sospensione, al momento in cui si inciampa prima di cadere, quando non si è ancora certi di stare per cadere. È l’ascensore a precipizio: non se ne esce. Per questo, quindi, ci siamo presi una pausa dall’orgasmo. Ci sembra saggio, fintanto che continueremo a vivere fuori della vita. Siamo trasversali alla vita, noi due, siamo un tratto soprasegmentale. Un’altra sigaretta, la fumiamo? La fumiamo. Tanto siamo nel limbo della notte, chi l’ha mai fumata. E poi domani è martedì – il vero lunedì. Ci alzeremo fiduciosi e con motivazione riassumeremo i propositi e diremo: quindi, abbiamo detto…

Testo Sharon Vanoli

Illustrazioni Ludovico Cretier

One thought to “Capitan Psicotico”