UMID(O)

Una rubrica a cura di Martina Marasco presenta:

IL RAGAZZO DA TASCHINO

Ormai ci sentiamo quasi tutti i giorni. Il suo nome non lo conosco: so solo che comincia con la d. Me l’avrà detto, immagino, forse la prima volta che ci siamo visti sulla videochat, ma l’ho scordato. Sarà la mia memoria che fa acqua, o forse è solo che non mi è sembrato importante, in quel momento.

Io comunque ho fatto qualche tentativo. Ho provato a chiamarlo Daniele, altre volte Davide, Damiano – di sicuro so solo che inizia per d – ma lui non mi ha mai corretto.

Ora lo chiamo piccolo, perché è piccolo come lo schermo di un cellulare. Piccolo da starci nel taschino della camicia, per tirarlo fuori ogni volta che ne ho voglia. E ne avrei voglia di continuo.

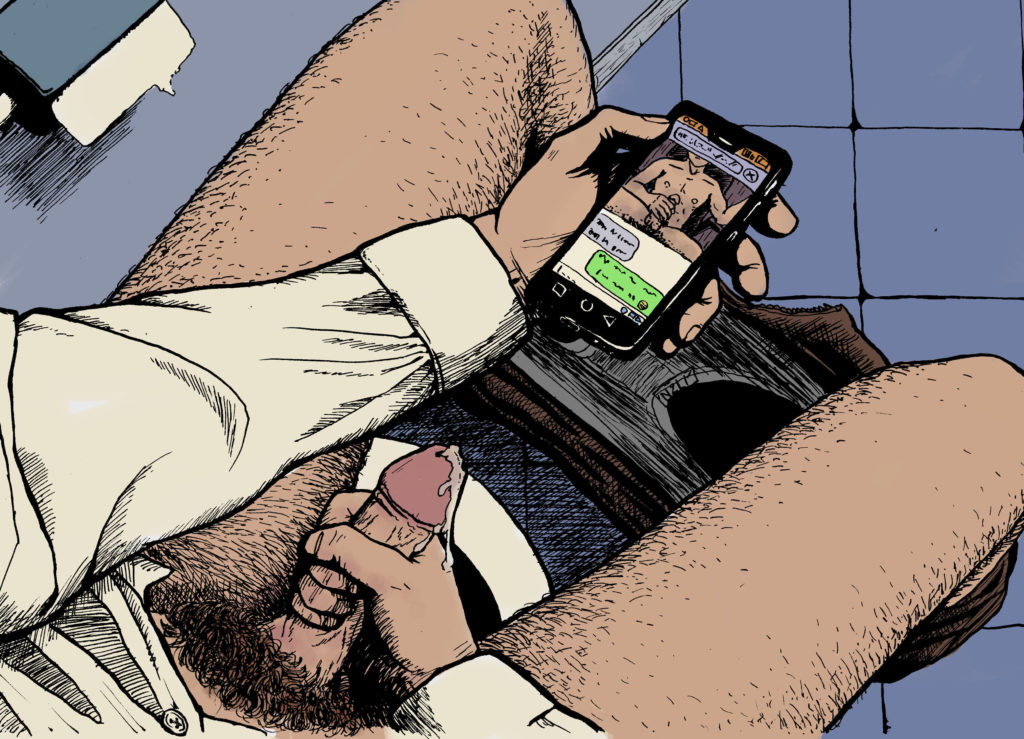

Come quella volta, nello spogliatoio della palestra, quando a tradimento mi ha inviato una foto del suo corpo nudo, e mi sono dovuto chiudere in bagno per far partire la videochiamata. Qualcuno ha provato a forzare la maniglia, e io ho detto “Occupato!” con la voce rotta, mi è uscito fuori un raglio da adolescente che sta cambiando la voce.

La prima volta che ci siamo visti in cam, invece, ero a casa. Era passata da poco l’ora di cena. Roberta era in cucina, e io sono durato pochissimo. Sono venuto senza fiatare, in un fazzoletto, continuando a tenere d’occhio il corridoio.

Prima di mezzogiorno non è mai sveglio. Si fa trovare sempre sdraiato, sempre sul divano o sulla brandina che gli fa da letto, sempre mezzo nudo. Ogni tanto la videocamera inquadra un piatto sul pavimento, un calzino pieno di polvere, la gabbia di un ventilatore.

Parla sempre a voce bassa, tanto che a volte non riesco a sentirlo.

“Sei triste? – gli chiedo – perché parli così?”

Lui solleva un angolo della bocca, una specie di smorfia che ogni volta mi rimescola il sangue. Si gratta la pancia tesa e dice: “È il mio tono di voce. Tu perché parli piano?”

Gli rispondo che non posso farmi sentire. I suoi occhi sfuggono.

“Sei sicuro che vada tutto bene? – insisto. – È anche la faccia, sai? Hai la faccia sempre triste.”

“È solo la mia faccia, – risponde, e abbassa un po’ il cellulare. – ma sei carino a preoccuparti”. L’inquadratura scivola giù. Lui si accarezza la scia di peli che va dall’ombelico fin dentro le mutande. Poi, con quella sua voce strascicata, inizia a mormorare le cose che mi farebbe se fossi lì con lui.

Per alcuni giorni non sono riuscito a sentirlo. Io e Roberta nel weekend siamo stati a Vienna.

In un museo ho visto un quadro che mi ha fatto pensare subito a lui. C’era questa donna nuda, con i capelli lunghi e rossi, tutta ripiegata su se stessa. Più che un quadro sembrava di guardare una scatola, con la donna rannicchiata dentro come un gatto. Aveva gli occhi chiusi, una mano sul seno, l’altra nascosta tra le gambe. Mi ha ricordato il modo in cui lui si attorciglia per mostrarmi tutto quanto il suo corpo nello schermo del cellulare, come si sforza di far entrare tutto se stesso – dalla bocca alle punte dei piedi – in quel rettangolo striminzito.

Non ricordo chi fosse la donna del quadro. L’audioguida spiegava che era un personaggio dei miti greci. A un certo punto qualcuno la rinchiudeva viva in una cassa di legno e la gettava in mare. Eppure nel quadro lei sembrava contenta. Teneva gli occhi chiusi, la bocca quasi piegata in un sorriso.

Mi ha detto di avere ventun anni, ma non so se ci credo. Non che sembri vecchio, però… Forse è il viso. Oppure i capelli, che cominciano a diradarsi sopra la fronte. Ha le orecchie piccole: segno che invecchierà bene.

Mia madre diceva che si era accorta di essere diventata vecchia attraverso mio padre: un giorno si era soffermata a guardargli le orecchie, e le aveva trovate ingrossate dal tempo, i lobi penzolanti. Era stato in quel momento che si era resa conto di essere sposata con un vecchio, e che vecchia lo era diventata pure lei.

Mi è successo persino di sognarlo. Sogno di trovarmi con lui in quella stanza. In quell’appartamento di cui ho sbirciato solo pochi metri quadri. Mi immagino di prenderlo sul divano, dove al pomeriggio batte il sole. Poi su quella brandina triste da militare. Lo schiaccerei col mio corpo su quel parquet che – si vede anche dallo schermo – è sempre coperto di polvere.

Gli ho chiesto se gli capita di passare dalle mie parti. Lui però tutte le volte trova il modo di darmi una risposta vaga. Forse, potrei, nei prossimi mesi.

Potrei andarci io, a Milano, ma dovrei trovare una scusa. A Roberta non piace starsene a casa. Non facciamo in tempo a disfare le valigie che già vuole ripartire. Credo si tratti di una mania, questa cosa di viaggiare di continuo. Ma non le dico niente: la psicologa è lei, dopotutto.

Quando siamo in viaggio non mi lascia mai solo, mai abbastanza a lungo. A volte penso che capisca le mie intenzioni. A volte mi chiedo come faccia a non aver capito tutto.

L’altro giorno lui era fuori casa. Mi è sembrato strano. Gli ho scritto per vederci in cam, e lui mi ha risposto che si trovava in un centro commerciale. Al posto di una sua foto, mi ha inviato quella di una cuccia per cani. In realtà non l’avevo capito, all’inizio, cos’era: a me sembrava un guantone da baseball gigante.

“Non sapevo avessi un cane”, gli ho detto al telefono.

“Non ce l’ho – ha risposto. – Io li odio, i cani.”

Mi ha spiegato che a piacergli era la cuccia in sé.

“Dovresti sentire quant’è morbida – ha detto. – Avrei voglia di raggomitolarmi e dormire…”

“Nella cuccia?”

Per un bel po’ lui non ha detto niente. “Certi giorni penso che vorrei dormire per anni senza mai svegliarmi.”

Quella sera, a cena, ho posato la forchetta sul bordo del piatto e ho chiesto a Roberta: “Come si fa a capire quando qualcuno è depresso?”

Mi scrive nei momenti più imprevedibili, nel fine settimana, di venerdì sera. Chiuditi in bagno. Sborra per me.

“Non esci? – gli chiedo. – Hai degli amici, lì? Qualcuno con cui fare due chiacchiere?”

“Sì”, risponde lui. Una risposta sola per tutte quelle domande.

“Passi tanto tempo da solo, vero?”

Ma lui cambia discorso, o fa una battuta a doppio senso, sul genere di compagnia che gradirebbe in quel momento. E di nuovo fa quella smorfia, quella smorfia a cui non riesco a resistere.

Perché so che quando fa così vuol dire che è stufo di parlare, che sta per aprire le gambe e farmi vedere cos’ha lì in mezzo. E così dimentico Roberta che sta per rincasare, dimentico il caldo che non mi lascia dormire, le mie orecchie con i lobi che penzolano. Voglio solo infilarmi in quello spazio minuscolo, finirci dentro, con tutto me stesso concentrato in uno schizzo.

Per un po’, quando mi ripulisco, e anche ore dopo, al buio, con Roberta che si è già addormentata, penso a lui e alla fortuna che ho avuto a trovarlo. Guardo il cellulare in carica sul comodino, e sì, penso, alla mia età ci sono ancora sere in cui mi metto a letto e per un po’ mi sento fortunato.

Testo Raffaele Cataldo

Illustrazione Michele Antolini

Un acquerello del mondo reale visto attraverso degli occhi incantati…

Ho letto questo racconto quando è uscito e oggi ero venuto a rileggerlo perché me lo ricordavo caldo e rassicurante. Invece per me, che mi ritrovo adesso a essere un ragazzo da taschino, si è rivelato terribile.