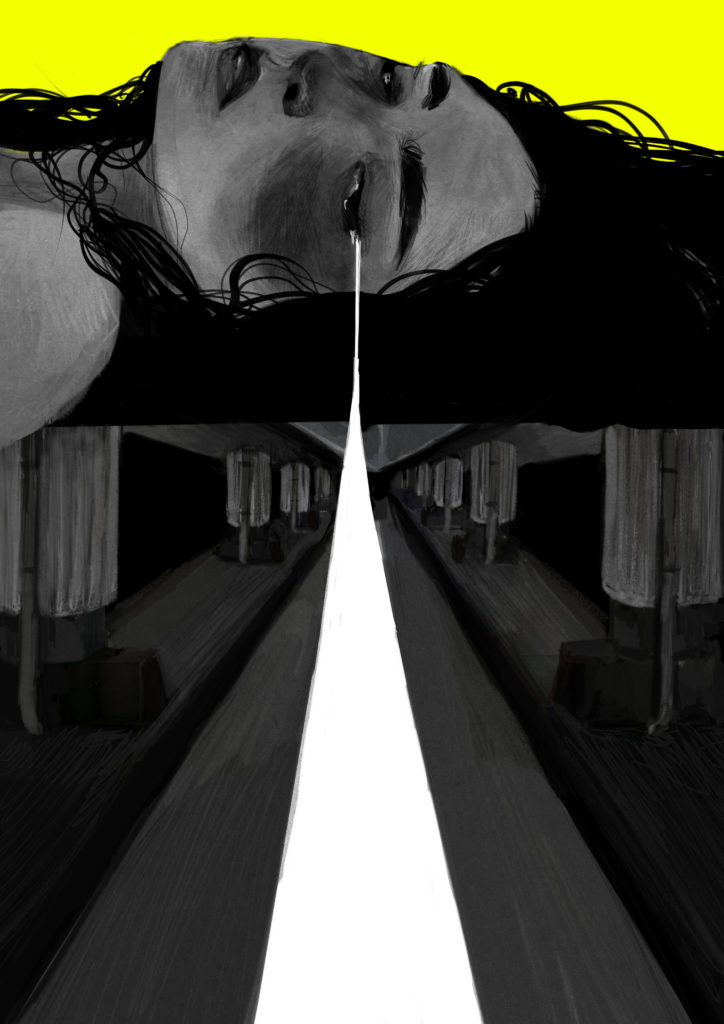

Alba

C’era stata una vita, prima, e questo Ada lo ricordava.

E com’era stata?

Giulio la guardava dritto negli occhi e lei provava con tutte le sue forze a ricordare. C’era stata una vita, prima.

Ada era fatta di paura. Colava via dal letto e s’infrattava nelle pieghe del tappeto, sotto il divano, il tavolo, la sedia, arrivava al balcone e poi giù giù giù, dalla casa alla strada dove le automobili cominciavano il loro valzer intermittente di rombi quotidiani. La paura le divaricò gli occhi. Un bisturi di nome sole.

E vedevi di colpo tutto il dentro di fuori. C’era stata una vita prima di Ester, sì. Ma com’era?

Mattina

Aveva pianto fino ad assopirsi, come dicevano gli scrittori nei romanzi. Il risveglio contemplava occhi cisposi di gatto randagio. Da giorni funzionava così. Il cuore aveva fatto il verme come dentro una noce. Era piccolo come una noce. Vecchio, rugoso e storto come una noce. Era un cuore bacato e stupido come tutti i cuori. Nessuno poteva piangere, mica solo lei. Ada non vedeva mai nessuno farlo. Per strada. Mentre andava a lavoro, in tram, in metro, al bar, non aveva mai visto piangere nessuno.

C’era stata una vita. Aveva poco di vent’anni, c’era stata una vita prima di Ester. Solo che non poteva ricordarla senza piangere.

Ester era un nome che stava bene col suo cognome. Cosa succedeva quando si sposavano due donne? Chi prendeva il nome di chi? Si poteva scegliere di prendere il cognome dell’altra? E i figli, che cognome avevano figlie e figli?

Si voltò verso l’angolo del letto che un tempo era stato di Ester. Lenzuolo liscio a guscio d’uovo. Di sicuro lei conosceva la risposta. Aveva avuto più tempo per chiedersi le cose.

Era maggio, dunque, e la paura di Ada irrigò gli alberi di magnolia in fila sotto il suo balcone. Erano piante alluvionali, in fondo, perfette per stare lì. A Roma dicevano stacce quando le cose erano come erano e non si potevano cambiare. Stacce le aveva detto Ester quando Ada l’aveva chiamata piangendo durante l’ora del lupo.

Stacce.

Va bene, ma dove?

“Dove cazzo devo stare?”, aveva urlato.

“Devi stare a sto’ dolore, regazzì” aveva risposto quella coatta di Roma Nord imitando la voce rauca di Nannarella. Lo faceva sempre quando non gliene fregava niente. Era puro teatro quando non gliene fregava niente.

Ada provò a respirare. Perdeva liquidi venerei il pianto s’era fatto rigagnolo e lei non riusciva ancora ad alzarsi dal letto. C’era qualcosa, una specie di valvola dentro allo sterno, che era rimasta aperta e non riusciva a chiudere. Il suo corpo rimaneva all’umido, diventava poroso, alcuni pezzi si staccavano e scorrevano via. Verso le magnolie alluvionali.

Chiudi il rubinetto!, diceva Giulio.

L’altra sera – col pennarello che portava sempre in tasca per scrivere sui muri – aveva guardato bene che non ci fossero telecamere di vigilanza sopra le loro teste e poi aveva aggiunto lacrimali sotto a via dei Condotti, la targa di marmo all’angolo della strada omonima. Proprio lì sotto Ada, appena uscita da lavoro, aveva vuotato le cisterne salate di dentro. E quel cretino l’aveva fatta ridere coi lacrimozzi. Come sempre.

“Chiudi il rubinetto! Fai acqua da tutte le parti.”

Ed era vero. Ada faceva acqua da tutte le parti. Perdeva liquidi venerei, amorosi e dolorifici. Poi a cascata si alzò, spinta dall’inerzia della caduta e trovò in cucina la stessa moka, lo stesso latte nel frigo e il barattolo di zucchero in cima alla credenza. Come ieri, come l’altro ieri, come un mese prima. Come se Ester non fosse mai passata da quelle parti, mai l’avesse baciata in silenzio e aspettato in silenzio, occhi dentro gli occhi, la pace del caffè.

Doveva smettere di fare acqua da tutte la parti.

Doveva essere macchina, un congegno elettronico che con l’acqua s’inceppa.

I vestiti del giorno prima parevano sganasciare muti sul divano. Jeans e felpa. Si mise prima la canottiera al rovescio poi la maglietta scucita – ma lei mica se ne accorse – e uscì di casa.

Un tram, un paio di fermate di metro e poi un bus. Ada aveva due lavori. Quello della mattina era una sostituzione, giusto un paio di mesi, in un bar di Centocelle. Non sarebbe durato a lungo. La moglie del capoccia era al nono mese di gravidanza. Da un momento all’altro poteva entrare qualcuno gridando che le si erano rotte le acque, come nei film americani. Mentre sistemava tazzine e cucchiaini nel cestello della lavastoviglie pensò ‘all’acqua che si rompe’. Un gigantesco vascello che taglia i flutti e parte per i mari del Sud, vele spiegate, verso il sole. Non era la sua acqua quella. Lei la perdeva, non la rompeva. Ada era vuota. Non poteva essere che un giorno qualcosa le lievitasse lì in basso. Voglio dire. Dovevano accadere cose prima. Nessuno era come Ester. Con lei sì che avrebbe messo un tappo sufficientemente saldo per far galleggiare un tubero amniotico nella pancia. Un giorno, magari.

Chiudi il rubinetto!

Giulio che montava sul cassonetto nella via più chic della città per scrivere lacrimali sotto via dei Condotti. Sorrise alle bottiglie mezze vuote del banco liquori mentre ci faceva lo slalom con lo straccetto umido che sapeva di disinfettante. In fondo stare al bancone di un baretto di quartiere non era male. Sempre alla stessa ora arrivavano Peppe, zio Mario e Adalgiso, cacciati di casa dalle rispettive mogli, e si mettevano a giocare a briscola. Si sedevano al fianco di Mimì, un signore d’altri tempi, con la brillantina nei capelli. Mimì, vedovo da un paio d’anni, tutte le mattine alle otto in punto era già al bancone a guardare il culo di Ada. E lei non se ne doveva accorgere. Aveva fatto un patto con se stessa. Lasciar perdere. Era un lavoro già finito e non c’era modo di risolvere la cosa senza nervi. Però quel giorno si sentì misera, stupida e le venne da piangere tutto in una volta. Così tornò ad asciugare tutte le tazzine e i bicchieri anche se non ce n’era bisogno. Sarebbe meglio che le mogli non morissero mai. Mai prima dei loro mariti. Ada doveva trovarsi qualcosa da fare, o farsi trovare dal capoccia mentre la stava facendo. Qualunque cosa inutile sarebbe andata bene. L’importante era che lui sentisse i cozzi dei bicchieri quando arrivava, e la vedesse muoversi. Una volta l’aveva beccata che leggiucchiava un libro e non gli era andato mica bene. Sua moglie aveva spolverato tutti gli scaffali dei cioccolatini del 1992 che dovevano sembrare buoni, anche se non li vendevano perché erano da esposizione, fino al sesto mese. Che stava facendo lei?

“Preparo il prossimo esame”, aveva risposto Ada.

“Che esame?”

Sociologia della devianza, ma lei disse solo “Sociologia” per risparmiasi quell’Eh? e l’inutile conversazione seguente.

Peppe, zio Mario e Adalgiso giocavano già da un paio d’ore, il che voleva dire che il capoccia tardava. Magari oggi si sarebbero rotte le acque. Il cellulare di Ada squillò. Era Giulio.

“Ciao, sei a lavoro?”, chiese una voce immersa nel traffico di via Nomentana.

“Si, ma tra un po’ stacco e vado al ristorante.”

“Ah bene.”

“Che?”

“Oggi è il compleanno di Andrea, quel mio amico che suona blues, te lo ricordi?”

“Si.”

“E niente, andiamo da lui, sta verso San Lorenzo.”

“A che ora?”

“Tipo le undici?”

“Ok.”

“Oh.”

“Eh.”

“Un po’ d’entusiasmo!”

“Andrea mi sta pure simpatico ma quegli amici suoi, dai, so’ troppo cretini.”

“Chi?”

“Quelli del giornalino, i fumettari che si credono sto cazzo.”

“Ah. Ma chisselincula mica devi stare con loro, stai con me no?”

“Si, certo, come l’altra volta che m’hai mollato per quel tipo, come si chiamava? … “

Nessuno era più checca di Giulio. Che per giunta di cognome faceva Buco e se ne vantava pure.

“Chi, Joslèn?”

Risero e si salutarono. Ma Giulio la richiamò dopo meno di dieci secondi. Ada rispose divertita. Dall’altro capo del telefono la voce del ragazzo, sempre immersa nel traffico, gorgheggiò con imponenza Lacrimosa dies illa, qua resurget ex favilla judicandus homo reus. Amavano il “Requiem”. Erano andati a sentirlo al Teatro dell’Opera una volta. Erano due personcine a modo Ada e Giulio. E s’erano vestiti per bene, uguali a Nick Cave e Pj Harvey in “Henry Lee”. Giulio scherzava, ma aveva una voce. Ada rise di nuovo e gli disse scemo pensando alla faccia della gente accanto a lui in quel momento. Il capoccia arrivò che lei sorrideva al telefono. Non la salutò nemmeno e controllò subito che tutto fosse in ordine. Pure sullo scaffale dei cioccolatini del ’92. Ada si tolse il grembiule e disse che doveva scappare.

Questo mese pagava un po’ in ritardo, la bloccò sibillino godendo della sua faccia spaurita. Ada stava per chiedere perché, ma lui la fermò. Erano partiti i prelievi per il bancone nuovo e non ci poteva fare granché. Fine della storia. Andò nel bagno e si rimise i suoi scarponi da combattimento. Stronzo. Stronzo, stronzo, stronzo. Un odore tenue di sudore veniva dalle sue ascelle. Non c’era tempo. Salutò a denti stretti l’abominevole capoccia, infilò la sua felpa e quando si piegò per riprendere lo zaino da terra gli otto occhi dei compagni di merende puntavano tutti sul suo culo. Ada uscì masticando una bestemmia mentre il 556 maledettissimo passò proprio in quel momento. S’incamminò a piedi, cercandosi una sigaretta nelle tasche. L’accese e mise il cervello in pausa. Sentiva tra il fumo quel suo odore ascellare, ovulatorio, intenso. Non sapeva se erano peggio le lacrime o il sudore come acqua corporea. Al ristorante avrebbe trovato il modo di lavarsi. Portava sempre una camicia bianca pulita nello zaino. Sempre. Di solito, diciamo. Certe volte non controllava lo zaino del giorno prima.

Ada si bloccò. Rovistò in ansia col fumo che le andava negli occhi e quasi ricominciò a piangere.

Non c’era nessuna camicia bianca pulita, solo un vecchio foulard di pashmina col quale si reggeva i capelli quando toccava a lei passare lo straccio nei bagni di Ciborio.

Pomeriggio

Il sole splendeva alto sulle barricate edilizie di Trinità dei Monti e una folla di turisti si accalcava a guardare la pubblicità della Skoda con le due guglie della chiesa sullo sfondo. Ada non aveva tempo. Sgusciò nella calca come un’anguilletta lucida lucida respirando solo quando svoltò nel vicoletto de ‘Il trippaio’.

A dispetto del titolo infatti – agli inizi del Novecento il nonno di Ciborio, padrone attuale dell’attività, aveva aperto in quel gomito di case un anfratto dove gli arrivava un po’ di trippa a buon mercato da un vecchio compare di Sacrofano – il ristorante si fregiava di un menù prestigioso tutto completamente a base del delizioso budello. Dalla Zuppa Marescialla alla trippa alla romana coi pomodori, lampredotto fiorentino e trippa alla genovese per non farsi mancare niente. I turisti, soprattutto americani e tedeschi, andavano pazzi per quelle frattaglie. Quanto ad Ada, il suo vegetarianesimo spinto fin quasi al veganesimo era fonte di continui lazzi. Salah, il cuoco che veniva dal Marocco e cucinava una trippa di Moncalieri da urlo la chiamava maeiz che significava “capra” in arabo. Però lo diceva con eleganza e le preparava grosse insalate guarnite con formaggio abbrustolito, pesche e miele. Ada ne andava pazza. In cuor suo sperava che Salah le presentasse proprio una di quelle, con l’uvetta passa e le carote sottili. Ma appena mise piede nel locale s’accorse subito che l’aria era fatta di cemento. Andò a sciacquarsi le ascelle, si rimise la camicia gualcita e in odor di brutalità e quando si sedette al tavolo insieme agli altri s’accorse che tutti erano contratti e a occhi bassi. Salah gli sbatté il risotto ai porri sotto il naso e iniziò a gridare a Ciborio che lui se ne andava, che era stufo, che aveva tre figli, che non era possibile pagassero loro le sue idee del cazzo. Non disse cazzo ma questo era il senso. Pasquale, uno dei camerieri, passò ad Ada un volantino sul quale c’era scritto che “Il trippaio bis” sarebbe stato inaugurato proprio quella sera. Ciborio apriva un nuovo ristorante a Trastevere. Lì dentro ci avrebbe piazzato Hanna, la ragazza con gli occhi di ghiaccio che veniva dalla Moldavia e che gli aveva fatto lasciare moglie, figli e madre paraplegica. Tutte le volte che Ada vedeva Hanna pensava a loro due a letto. E più tentava di scacciare quel triste pensiero e più vedeva la nuda, pelosa panza di Ciborio, il riporto, il sigaro puzzolente in bocca. Era uno di quelli che non crede a niente, eccezion fatta per il Cavaliere. Berlusconi, proprio lui. Ciborio era uno di quelli che sperava di rivederlo sulla cresta dell’onda – con nuovo trapianto di bulbo capillare in testa – perché il Cavaliere rappresentava tutto quello che lui avrebbe voluto essere. Certe cose sono semplici. Ciborio credeva che solo i migliori ce la fanno. Quelli che si lamentano sono dei perdenti, diceva. Prendi Salah, per esempio. Com’era arrivato quel lagnoso in Italia? Era meglio non saperlo se no gli toccava pure fingere una certa partecipazione.

Quel giorno era di magro. Ada, alle prese con il ritrovamento della sua vita prima di Ester decise di mettere il pilota automatico e di lavorare e basta. Fare le cose. Infilarsi in un vortice di ordinazioni, trasporto piatti, bottiglie, posate, metti e togli tovaglia, sorrisi di nanosecondi presto mutati in sbuffi. Era l’unico modo per non sprofondare nel congiuntivo. Se fossi stata. Se solo lei avesse capito. Se ci fosse stato il tempo di. Se mi fossi accorta.

C’era stato un tempo in cui lei non conosceva ancora Ester, eppure il mondo esisteva già. Ada lo sapeva che era solo un escamotage quello di ricordare il pre-Ester, ma il piano era tramutare l’escamotage in una porta d’uscita. Una volta fuori avrebbe irriso alle tecniche da “ricovero di cuori infranti” e sarebbe andata avanti. Pure il condizionale faceva danni. Anche quello non era certo. Congiuntivo e condizionale erano il tempo degli alibi, dell’incostanza, dell’autoindulgenza. Pensava cose così Ada, come in un minuetto, una danza rinascimentale: passo avanti, passo indietro, cameriera che sguscia di lato al tavolo, cliente incede camminando a pieno titolo al centro della sala, inchini, saluti, applausi, rose lanciate dalle balconate. Stavolta però qualcosa era andato storto, Ada non aveva potuto evitarlo e, un omaccione – un cliente – venne ammollato nel verde della salsina della trippa agli asparagi. Successe quel che successe. Il grosso signore gridò, Ada si scusò, Ciborio dalla cassa fece segno che le avrebbe tagliato il collo e così via.

Sera

Mancava solo un’ora alla fine del turno. In bagno riuscì a emettere solo qualche rantolo. Quando alzò lo sguardo sull’immagine gualcita e contratta allo specchio, il suo condotto lacrimale emise la sentenza. Un rigagnolo scuro di mascara solcò una guancia, poi l’altra, poi di nuovo quella di prima. Pasquale entrò e disse che Ciborio le aveva detto di andare a Trastevere a dare una mano ad Hanna. Ada pianse più forte. Voleva andare fuori di lì, sì. Chiamare Ester e farsi cacciare via. Soffrire cento volte ancora. Sant’Ada di Via dei Condotti Lacrimali. Voleva che Ester le dicesse di nuovo che non valeva niente. Aveva bisogno di prendere tante di quelle scudisciate per assurgere all’empireo regno delle divinità. Sant’Ada Martire ora pro nobis.

“Tu non fai mai domande. Credi di sapere già tutto. Sei presuntuosa. Pensi di essere importante e invece non sei un cazzo. Non servi a nessuno. Non certo a me. Non ho mai voluto costruire niente con te. Basta. Fine della storia. Stacce!”

Pianse più forte. Pasquale la guardò come fosse un animale di specie rara. Le diede un timido buffetto sulla spalla e mormorò qualcosa che Ada mancò di sentire. Non restava che rimettersi la felpa e andare da Hanna. Prese i vestiti e li appallottolò alla rinfusa dentro allo zaino. Si tolse il grembiule e uscì sul retro. Con la coda dell’occhio vide che Pasquale riferiva qualcosa a Ciborio e lui scuoteva la testa. Forse bestemmiava.

Non lo avevano inventato un farmaco per smettere di pensare? Qualcosa per gli schizofrenici o per i depressi cronici. Ci doveva essere della chimica indotta da qualche parte che impedisse alla gente di farsi del male. Poi un piccolo pensiero l’attraversò tutta, come quei bagliori inconsulti di sole sul vetro di una finestra che si apre. Erano parole. Si stava male o bene, in fondo, per delle parole. Suoni. Si ordinò di percepirle come suoni e basta. Le parole erano suoni e la vita una continua ricerca di cibo, acqua, calore e riparo. Nient’altro. Ada era un gatto e attraversava le vie della città, furtiva, senza pensare a niente che non fosse la propria sopravvivenza.

Quando arrivò a ‘Il trippaio bis’ Hanna era già in ghingheri. Dirigeva con le dita smaltate giallo-oro e il suo aguzzo accento dell’est quattro o cinque camerieri già impazziti. Al collo le ballava una collana di perle azzurre, in rima con gli occhi. Quando vide Ada non riuscì nemmeno a sorriderle come si sforzava di fare le altre volte. Le gridò perché ci avesse messo così tanto. E, senza ascoltare la risposta, che si andasse a lavare la faccia e si desse una sistemata che era un mostro.

In definitiva Ada non era un gatto.

Altrimenti avrebbe dovuto addentare la giugulare della matrioska anoressica che aveva di fronte e lasciarla guaire in un lago di sangue caldo.

Provò a rimettere il pilota automatico come aveva fatto prima e a stare attenta agli elefanti travestiti da esseri umani che si alzavano all’improvviso dalle sedie. Andò bene. Magari era l’odore di vernice fresca che le metteva quel sottile buonumore post martirio. O il fatto che Hanna le apparisse comunque ridicola qualunque cosa facesse o dicesse. Ada riusciva a ridere di lei nonostante l’avesse chiamata mostro. Questa, signore e signori era la vittoria.

Mostro in fondo era solo un suono. Forse Hanna non si rendeva ancora ben conto del significato delle parole in italiano. Erano suoni anche per lei. Soltanto suoni. E la sera doveva sempre aprire le gambe a Ciborio. E lui non era certo solo un suono. Indi per cui. Povera Hanna. Lei e la sua collana di perle azzurre.

E comunque ad Ada serviva imparare a stacce, dicevano. Ester diceva. Ester diceva, diceva, diceva tante cose. E pure Ada diceva tante cose. Solo che quelle di Ester erano secche ed esatte. Ada scioglieva le sue in litri e litri di acqua e così non ne restava nulla.

Sentì il telefono vibrarle nel taschino del gilè. Giulio le chiedeva dove fosse finita.

“A che ora stacchi allora?”

“Non lo so, credo intorno alle undici.”

“Ma non è possibile…”

“Lo so, ho combinato un guaio e ora sono all’altro locale.”

Giulio disse che alle undici passava a prenderla comunque e sarebbero andati subito alla festa. Ada protestò. Voleva tornare a casa, mettersi a mangiare chili di cioccolato davanti al televisore fino a che il mondo non le chiedeva scusa.

“Alle undici sono lì, lacrimosa.”

Giulio riattaccò il telefono. Ada emise un sospiro e provò a inghiottire il nodo d’acqua che si preparava nel viottolo della gola.

Siete mai stati, da vegetariani, all’inaugurazione di un trippaio? Nemmeno Ada fino a quel momento. Pensava che il peggio fosse stato pulire i fegatini di pollo per il patè dei crostoni toscani, ma quello superava di gran lunga le sue precedenti esperienze lavorative. C’erano signorine moldave, polacche, russe, albanesi, lettoni amiche di Hanna del Corso di Italiano per Stranieri, tutte con sandali tacco dodici quando andava bene, altrimenti zeppa alla milanese e stivale pretty woman di vernice fin sopra al ginocchio. Poi c’era qualche famigliola amica o parente di Ciborio con bambini infestanti di tutte le età. I due gruppi stavano in aree separate del locale trangugiando zuppa di trippa ciascuno col suo stile. I primi in piedi – perché fosse visibile la loro assenza di trippa e ventre piatto – e i secondi seduti – perché fosse invisibile la presenza della loro trippa. Nel tramestio e nel lavoro senza sosta di quella sera Ada quasi non si accorse che l’orologio segnava le undici meno dieci. Disse ad Hanna che andava via e la donna, mezza ubriaca, le stampò un bacino rosso rossetto sulla guancia dicendole che andava bene. Forse voleva dire che si scusava per averla chiamata mostro. Ada sorrise e non la odiò più.

Il tempo di rimettersi la maglietta scucita, i jeans e via. Giulio l’aspettava lì davanti. Sul sedile posteriore della macchina c’erano tre bottiglie di vino rosso.

Notte

Quando arrivarono Andrea grondava sudore sotto al sombrero colorato che gli avevano piantato in testa e reggeva un ukulele in una mano e nell’altra una canna e un bicchiere di vino. Più che il festeggiato pareva un albero di Natale equo solidale. Li abbracciò forte e li invitò a entrare.

“Prendete da bere e se avete fame forse c’è rimasto ancora qualcosa.”

Giulio si lanciò sul buffet organizzando una composizione di cibo a mandala mentre spiegava ad Ada che i genitori di Andrea alla fine gli avevano regalato un viaggio in Messico. Uao, fece Ada, e avrebbe dovuto immaginarselo che dietro la casa a centro sociale c’era uno coi soldi di mamma e papà. Uno squalo gigantesco alle pareti veniva mangiato da tanti piccoli pesciolini. Andrea e quelli del giornaletto fumettaro erano giusto quel che restava dei figli dei comunisti degli anni Sessanta.

Arricchiti, indie/hipster, fancazzisti che non avevano mai fatto nulla di nulla in vita loro a parte sedersi sulle poltrone ecopelle di psicologi-gestalt-piazza-Navona-vista-fontana. Ada non era abbastanza tosta per confessarsi quanto li detestava. Non disubbidiva mai alla pressione sociale. Il gruppetto di scrittori ragionava di quanto fosse conveniente Amazon e poi vuoi mettere il fatto di non dover interagire con anima viva e comprare un power bank alle 4 di notte? Ada li odiava. Dal profondo del suo cuore bacato e rugoso di noce col verme.

Avevano come kapo un rampante figlio di editori di provincia cresciuto a pane e Tondelli che adesso teneva una rubrica sul “Corriere della Sera”. Erano insomma quelli dell‘underground degli anni dieci del duemila. Ossia nessuno. Ogni tanto davano alle stampe – sottobanco in una vecchia tipografia a Maltesta, per via della loro avarizia – un trimestrale pieno di racconti scritti da maschi, per maschi, con stile maschio. Ada ci discuteva ma le tremava sempre la voce e aveva come l’impressione che nessuno badasse a ciò che diceva, ma solo allo stridere di quei vocalizzi gesticolanti. Così smetteva. Tanto di fronte al precipitato di imbecillità appresa dai loro padri mentre venivano sgamati a guardare b-movie, soft porno, in salotto, masturbandosi in silenzio, credendo di non essere visti, desisteva.

A Giulio quel genere di conversazioni metteva angoscia e spariva in un lampo. Così Ada, per l’ennesima volta, prese la stessa decisione: tornare alle parole-suono e mettere il pilota automatico del gatto.

C’era una stanzuccia ricavata da una corridoio e qualcuno dondolava timido davanti a due casse elettroniche. Giulio già flirtava con uno dei punkomat e ad Ada non restò che mettersi a ballare.

E ballò. Uh, se ballò.

Ballò così tanto che perfino Ester condita con “Let it Be” remastered s’era fatta lieve come rugiada.

Forse quella giornata non era poi così male.

Di nuovo alba

E così Ada ballò.

Ballò come se dai suoi piedi dipendesse il magnetismo terrestre.

Ballò e rise e si divertì. Fece una cosa che da sobria non faceva mai, ossia parlare con tutti senza pietà. Aveva la certezza che quel vino facesse schifo. Figurati. Questi si sparavano le pose, da qui a comprare un bolgherino decente ce ne voleva.

Il kapo degli hipster pennivendoli, uno che aveva fama di far scherzi come rubare mutandine nella cesta dei panni sporchi durante le feste per poi fotografarle e metterle su Facebook taggando la proprietaria, uno che si credeva tanto dritto perché gli avevano pubblicato una raccolta di racconti, ecco lui proprio, le si avvicinò. Si salutarono mentre ballavano. Ada avrebbe voluto sminuzzolarlo, come essere umano dico, e invece gli sorrise. Aveva questo problema, l’abbiamo detto. Non dispiacere a nessuno. E quando qualcuno le dispiaceva era comunque lei a sentirsi in colpa. Non indagava sul perché provasse certe cose. L’antipatia era un male. La diffidenza era un male. E allora gli sorrise. Lo conosceva poco. Una volta, un paio di anni prima, a una festa, lo stesso soggetto aveva tentato di baciarla. Ada s’era fatta dura e pallida come gesso e se n’era andata via. Erano reazionari al contrario e Ada li temeva perché occupavano piccole e ricattatorie posizioni di potere nell’universo di gente che frequentavano lei e Giulio. Anche lui le sorrise. E le si avvicinò. Ballando ballando provò a spostarsi, ma quello le si fece sempre più vicino. Allora si arrese. Chiuse gli occhi e decise di ignorarlo.

“Tu puzzi”, le disse soltanto.

Ada si arrestò.

Il kapo ebbe paura di lei.

La stanza si fece di colpo rovente. Ada lo guardò sgattaiolare lesto tra i danzanti ma non lo inseguì gridando come avrebbe fatto un tempo. L’impianto di luci accendi-spegni casalingo la lasciò sola e ferma sul posto. Tutti continuarono ad agitarsi come se il mondo fosse lo stesso di prima.

Solo che la musica non c’era più.

Le sue ascelle con qualche sparuto pelo di ricrescita dalla rasatura precedente erano state scoperte. Facevano acqua come tutto il resto. Ada provò a chiudere tutti i condotti, ma niente. I rubinetti giravano a vuoto, spanati. A grossi fiotti l’acqua iniziò a sommergere ogni cosa. Corpi festanti si muovevano dentro una vasca di miele blu, al rallentatore dei liquidi venerei, amorosi, dolorifici di Ada.

Annegati, ridenti.

Lenta attraversò la stanza senza respirare. Si sciacquò la faccia nel bagno con quel misto di senso di colpa e di senso di colpa per il senso di colpa. “No more tears” c’era scritto sul bagnoschiuma Johnson & Johnson lì accanto allo specchio. E c’era scritto da sempre. Non l’aveva mai visto? Non lo sapeva?

No more tears.

Johnson & Johnson lo sapevano e lei no.

Cosa significava diventare adulti.

Fine di ogni sentire.

Lacrimali sotto via dei Condotti non fa più ridere.

Roma è al neon.

Festa finita.

C’era stata una vita prima.

E quel giorno Ada trovò la valvola centrale.

Giulio come al solito era sparito. Sul divano pieno di giacche e giubbotti dove l’aveva visto abbarbicarsi erotico col tizio rimediato poco prima stava il suo zaino con dentro gli abiti da lavoro e la felpa che puzzava di fritto. Se lo mise in spalla e mentre stava per uscire dall’appartamento notò che il sombrero di Andrea giaceva in un angolo, sfilacciato e mezzo rotto.

Testo Carmen Zinno

Illustrazione Claudia Schioppa

Bellissimo! Ben scritto, mi è piaciuto molto.

Che bello. Un pò meno disperazione e sarebbe stato perfetto.

Ma quindi non è solo una mia impressione che le riviste di racconti sono piene di maschioni…

Baci